Sette storiche — parte 1

In Giappone, la religione non ha mai avuto la forma di un blocco monolitico come in Occidente: il buddhismo si articolava in un ventaglio di scuole e insegnamenti diversi, mentre lo shintō conviveva con esso e si intrecciava profondamente alla vita religiosa dell’arcipelago.

Non è mai esistito — e non esiste tuttora — un buddhismo “cattolico” in Giappone: nessuna dottrina si è mai imposta come universale o al di sopra delle altre.

In Occidente si parla spesso di “sette”, termine usato in passato per indicare movimenti religiosi minoritari — come i catari o i valdesi — combattuti sul piano teologico e politico dal Papato.

La Chiesa cattolica non ebbe rivali per lungo tempo. Si impose per mantenere la posizione dominante che conservava da secoli. In un simile contesto, ogni dottrina alternativa non poteva che essere percepita come destabilizzante, eretica e settaria.

Il Sol Levante del Medioevo era un ambiente molto diverso: pluralista, in un certo senso. Raramente qualcuno cercava di presentare la propria dottrina come unica via per la salvezza — e chi lo faceva, come il monaco Nichiren o i missionari cattolici, veniva censurato o bandito proprio per questo.

Oggi chi studia il buddhismo sa che termini come “sette” o “eresie” vanno usati con cautela. In contesti accademici, “setta” può indicare semplicemente una corrente che si è separata da una branca più estesa, senza connotazioni negative. Ma nel linguaggio comune è usato in modo improprio e assume un senso spregiativo.

Nel Giappone antico tutte le fedi erano sullo stesso piano, indipendentemente dal percorso seguito. Per questo, è più chiaro e neutro parlare di “scuole” piuttosto che di “sette”.

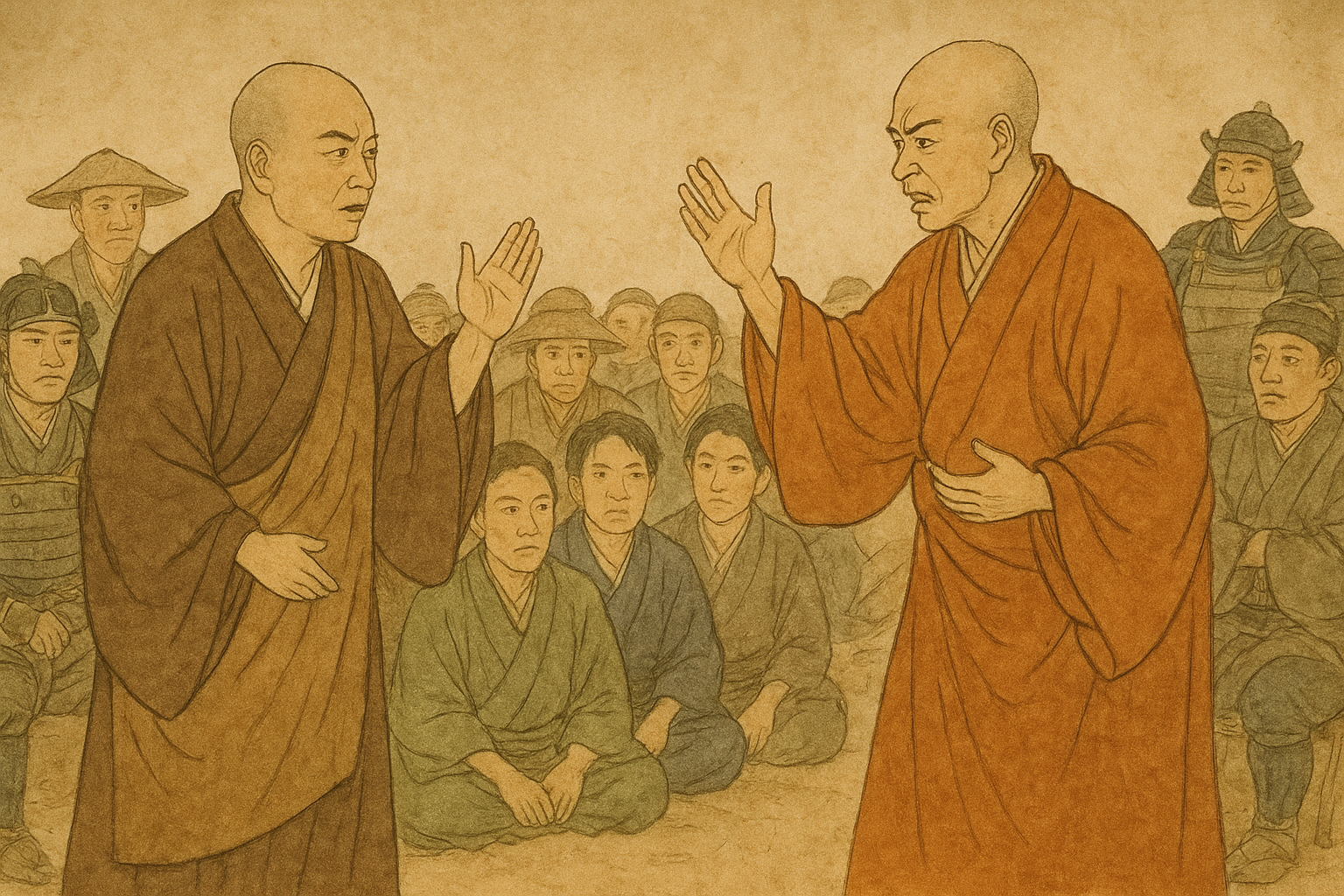

Nel mondo dei samurai era diffusa la pratica della 宗論 (shūron), la “diatriba religiosa”: monaci di scuole diverse si sfidavano in gare pubbliche di retorica. Il vincitore otteneva consenso e prestigio, mentre il perdente veniva umiliato, spogliato delle vesti e deriso dagli spettatori.

La religione, insomma, era vissuta con lo spirito competitivo di uno sport.

I fedeli, inoltre, si muovevano liberamente da un tempio all’altro. Quando i monaci di una scuola si trasferivano, la comunità non li seguiva per fedeltà spirituale: restava dov’era, pronta ad accogliere i nuovi arrivati, anche se appartenevano a una corrente diversa. Così un devoto amidista poteva diventare nichirenista, o passare dalla scuola Tendai a quella Shingon, senza drammi né sensi di colpa. È proprio così che tanti giapponesi hanno abbracciato il cristianesimo all'inizio: credevano che i preti missionari stabilitisi nel loro territorio fossero semplici monaci di una nuova corrente esotica.

Nel Giappone dei samurai esistevano solo minoranze, e si evitava di fare la guerra agli altri per una semplice differenza di fede.

Eppure, dietro l’armonia dottrinale, ribollivano passioni e rivalità: monaci in armi, popoli in rivolta, folle di devoti pronti a morire per la propria comunità.

Nel prossimo post vedremo quel lato meno sereno del buddhismo giapponese — dove la pace del sutra era soffocata dal clangore dell'acciaio.