La toga e la katana: quando i monaci incontrano i samurai

Monaci e samurai: due mondi intrecciati nel Medioevo giapponese

Il rapporto tra monaci e samurai ha segnato profondamente la storia del Giappone medievale. Religione e politica non correvano mai davvero su binari separati: erano intrecciate in un legame tanto costante quanto complesso. Le scuole buddhiste erano numerose e ogni guerriero poteva avere simpatie personali, ma più della fede individuale contavano i rapporti tra clan e comunità monastiche locali.

Un tempo vigeva un divieto assoluto: nessuno doveva alzare la mano contro un monaco. Con l’ascesa dei samurai, però, questa norma si fece più elastica: il divieto rimaneva… a meno che il religioso non minacciasse il dominio del proprio signore.

Tra templi e clan: i viaggi di Sakugen e Kaisen:

Il principio di non colpire i monaci “innocui” permise ai guerrieri di utilizzare alcune figure religiose come messaggeri. Molte lettere riservate dei grandi feudatari viaggiavano infatti attraverso monaci itineranti. I bonzi potevano attraversare feudi e frontiere senza rischi: nessuno osava toccarli o ostacolarne la missione.

Abbiamo il caso di Sakugen Shuryo, un monaco zen che prima sostenne il clan Ouchi, nel sud del Giappone, partecipando ad alcune importanti missioni diplomatiche in Cina. Poi visitò le terre dei Takeda, a est, fermandosi nel tempio di Erin, uno dei più importanti di quel clan. Infine, andò da Oda Nobunaga ed ebbe con lui scambi di natura culturale.

Non tutti, però, sceglievano di tenersi al di sopra delle parti. Ci sono stati casi di monaci che si sono stabiliti in un feudo e vi sono rimasti, diventando di fatto servitori di uno specifico signore feudale.

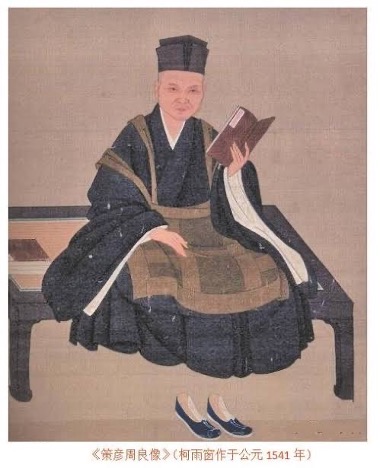

A tal proposito possiamo fare il nome di Kaisen Joki, anch'egli monaco zen, che si trasferì presso i Takeda e divenne abbate del tempio di Erin, ma, a differenza di Sakugen Shoryu, restò a ricoprire quella carica fino alla propria morte.

Japaaan magazine

戦国時代、いかなる権力にも屈せず火炎に没した気骨の禅僧・快川紹喜の生涯

Monaci stratega: il caso di Daigen Sessai

A volte i monaci non si limitavano a prendere le parti di uno specifico signore di samurai in ambito diplomatico, ma contribuivano alla prosperità del clan anche in campo bellico.

Questo è il caso di Daigen Sessai, che servì il clan Imagawa addirittura come stratega militare del capo Yoshimoto. Sessai viveva in un tempio della scuola Rinzai, ma decise di impegnarsi attivamente nella politica del clan Imagawa. Non aveva probabilmente esperienza di combattimento, ma prese parte ad alcune importanti battaglie in veste di generale. Fu anche estremamente importante come mediatore, e alcuni importanti accordi di pace tra gli Imagawa e altri clan avvennero grazie anche al suo contributo.

Guidoor media

「黒衣の宰相」太原雪斎

La posizione di Sessai è particolare, ma accadeva piuttosto di frequente che uomini che avevano svolto il rito della tonsura si occupassero di politica e faccende mondane. Molti ragazzi mandati a vivere nei monasteri di provincia erano figli di samurai e, complice anche le regole molto elastiche, era normale che un uomo passasse dalla vita religiosa a quella laica con una certa disinvoltura.

Uesugi Kenshin: un guerriero tra vita mondana e religiosa

Ma i monaci sul territorio dovevano sottostare alle esigenze del clan, prima di ogni altra cosa.

Quando il capo del clan Nagao morì e ci si rese conto che il ragazzo che era stato scelto come erede non era all'altezza del compito, alcuni servitori andarono in un tempio a richiamare uno dei fratelli del nuovo leader, con l'intento di convincerlo a sfidare il giovane signore per il comando. Il ragazzo acconsentì, lasciò il tempio dove viveva, sconfisse il fratello e passò poi alla storia con il nome di Uesugi Kenshin, uno dei più grandi signori feudali di epoca Sengoku.

Curiosamente, in un periodo particolarmente difficile, Kenshin perse la pazienza e, per ragioni non chiare, annunciò di voler tornare alla vita religiosa: quella stessa vita che aveva lasciato tempo prima per esaudire le richieste dei servitori di suo padre. Questo episodio ci lascia intuire che Kenshin non aveva abbandonato i voti religiosi per inseguire un'ambizione, ma per senso di responsabilità verso la sua gente: se la propria famiglia era in pericolo, un guerriero aveva il dovere di tornare alla vita laica per rimettere le cose a posto, e di restarvi finché fosse necessario. Alla fine, l'annuncio di Kenshin si rivelò essere un semplice sfogo utopistico. Il suo clan era appena entrato in una faida profonda con il clan Takeda, e gli Uesugi avevano bisogno di lui: il desiderio di fuga passò in secondo piano.

Samurai in ritiro: l’esempio dei Takeda

Questo senso di urgenza è esattamente quello che provarono gli anziani samurai del clan Takeda quando il loro signore Katsuyori gli chiese di uscire dai templi e tornare a imbracciare le armi in difesa del clan.

I Takeda avevano subito una tragica sconfitta a Nagashino. Quel giorno morirono tanti giovani samurai di mezz'età, che avevano ereditato il comando della propria famiglia, consentendo ai propri padri di ritirarsi nei templi. Di fronte a questa ecatombe generazionale, gli anziani in ritiro dovettero riprendere la via delle armi per proteggere le proprie famiglie dal rischio dell'annientamento.

I nemici dei Takeda risero del disperato appello di Katsuyori, scrivendo nelle loro lettere che quella migrazione di massa dalla dimensione spirituale a quella mondana fosse un fatto "senza precedenti", con tono di scherno e sufficienza. Tuttavia, la scelta di Katsuyori si rivelò azzeccata: il clan Takeda riuscì a sopravvivere alla crisi, mantenendo il dominio sul Giappone orientale per altri sei anni.

Giovani o anziani, diplomatici o strateghi: tutti coloro che vivevano in un tempio sapevano che la vita che avevano scelto (o che in certi casi gli era stata imposta) non era mai definitiva. Un giorno, quando meno se lo sarebbero aspettato, la politica avrebbe potuto tornare a bussare alle porte del tempio, e loro avrebbero dovuto farsi trovare pronti.