I samurai di Fukushima: gli ultimi lealisti dello shogun

Oltre il disastro nucleare

Il nome “Fukushima” è ormai conosciuto in tutto il mondo. Gli effetti del tragico sisma del 2011 sulle centrali nucleari nei pressi della città sono stati argomento del giorno per molto tempo.

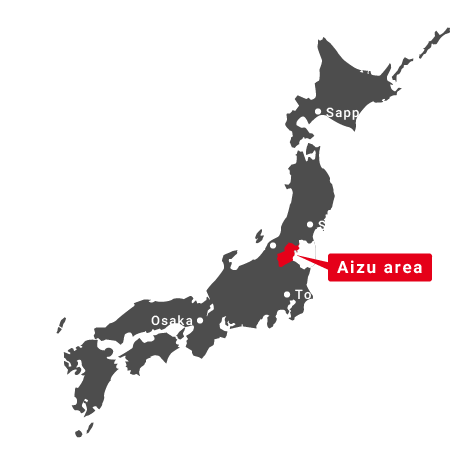

Ma la prefettura di Fukushima è celebre anche per altre ragioni in Giappone. La zona occidentale di questa prefettura in origine era un feudo a sé stante chiamato Aizu, i cui samurai ebbero un ruolo di primo piano nella guerra che portò alla costruzione del moderno Stato giapponese e alla fine dell’egemonia politica della classe guerriera, nella seconda metà dell’Ottocento.

Nella foto si vede la zona di Aizu in rosso, mentre la parte bianca a destra è la vecchia regione di Fukushima. L’attuale prefettura racchiude in sé entrambe le aree.

Aizu Japan: tourism guide

about Aizu area

Il clan Matsudaira

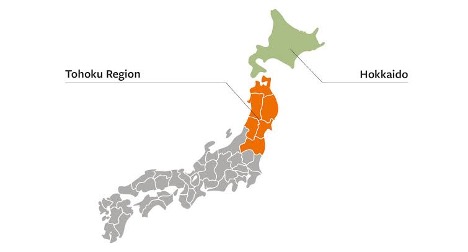

Aizu era governata dal clan Matsudaira, reazionario e fedelissimo allo shogun. Il feudo oppose una resistenza ostinata all’esercito nazionale giapponese, nonostante questo avesse già deposto l’ultimo Tokugawa e conquistato la capitale Edo. Il destino del Giappone era ormai segnato: i fautori di questo “Risorgimento giapponese”, partito dal sud dell’arcipelago, avevano la vittoria in pugno. Solo le regioni del Tōhoku e di Hokkaidō rifiutavano ancora di deporre le armi.

Tippsy sake

Regional sake guide: Tohoku & Hokkaido

Le donne guerriere di Aizu

Aizu, situata nel Tōhoku, era una comunità di samurai particolarmente ostinati. Persino alcune donne avevano sviluppato un talento nell’arte bellica e, quando il castello dei Matsudaira fu assediato, parteciparono attivamente alla difesa. È un fatto singolare: donne che agiscono all’interno della cultura samuraica.

Queste guerriere non solo sfidarono i nemici, ma compirono gesti emblematici, come portare in salvo la testa mozzata della propria leader e scrivere poesie prima della battaglia. Entrambi gli atteggiamenti appartengono al mondo dei samurai. Non esiste un altro caso storicamente documentato, in epoca moderna, di un simile legame fra donne giapponesi e il mondo guerriero nipponico.

Il “corpo della tigre bianca”

Anche i giovani samurai di Aizu erano estremamente bellicosi. Qualche tempo prima era stato costituito un gruppo di volontari, il Byakkotai (“corpo della tigre bianca”), formato da ragazzi tra i sedici e i diciassette anni. Quando l’esercito nazionale invase Aizu, il Byakkotai partecipò agli scontri e ne uscì sconfitto. I giovani furono costretti a ritirarsi, feriti e demoralizzati. Il loro piano era tornare al castello dei Matsudaira e combattere fino alla morte con gli uomini e le donne impegnati nella difesa. Ma, quando raggiunsero il monte Iimori, si trovarono davanti a uno spettacolo desolante: l’esercito nemico era già giunto al castello, e il fumo si levava dagli edifici.

Il suicidio sul monte Iimori

Disperati all’idea di non poter morire combattendo accanto ai membri della loro comunità, i ragazzi presero una decisione: non si sarebbero mai arresi al nemico. Sedettero sull’erba bagnata dalla pioggia e, in un nuvoloso mattino di ottobre, si suicidarono tagliandosi il ventre. Uno di loro sopravvisse e fu trovato da un contadino. È grazie al suo racconto che sappiamo ciò che avvenne sul monte Iimori. Tra i caduti vi era anche un parente di Ibuka Masaru, futuro cofondatore della Sony.

I giovani, però, avevano frainteso. Il fumo che videro non segnalava la distruzione del castello: l’assedio era appena cominciato. Avrebbero avuto il tempo di tornare e combattere. La loro scelta di togliersi la vita fu quindi il frutto di un tragico errore di valutazione.

Dall’identità di Aizu alla prefettura di Fukushima

Alla fine, gli occupanti del castello si arresero. Gli uomini e le donne di Aizu riversarono allora le proprie energie nella costruzione del moderno Giappone, talvolta viaggiando all’estero per apprendere la scienza occidentale.

Tuttavia, la resistenza della comunità fu giudicata eccessiva e preoccupante dal nuovo governo centrale, che temeva che l’ex feudo potesse diventare ancora un focolaio di rivolte. Forse fu per questo che il nome di Aizu venne cambiato inWakamatsu, nel tentativo di cancellare una cultura considerata troppo tradizionale e reazionaria. Più tardi Wakamatsu fu fusa con Fukushima, formando la prefettura che conosciamo oggi. La decisione non piacque agli abitanti, che protestarono a lungo per mantenere l’autonomia, ma il governo non cedette. Così, l’identità e la storia di Aizu finirono per essere ulteriormente “diluite” dall’accorpamento amministrativo.

Samurai e governo centrale restarono ai ferri corti per anni, tanto che in seguito ci furono diverse rivolte di elementi reazionari legati al vecchio sistema shogunale. Non sorprende quindi che gli oligarchi nipponici vedessero nella comunità di Aizu una minaccia alla stabilità nazionale.

nippon.com

The prefectures of Japan: Fukushima Prefecture

L’eco internazionale della Byakkotai

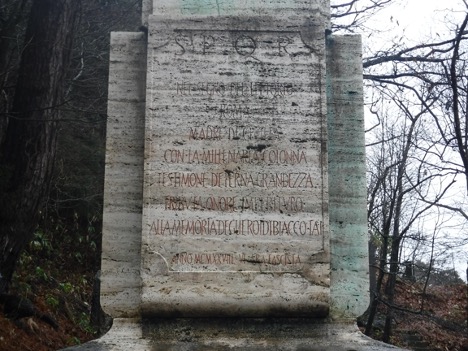

La storia del suicidio dei giovani del Byakkotai ebbe eco anche all’estero. Benito Mussolini, colpito dal racconto, conobbe la vicenda attraverso il poeta giapponese Haruichi Shimoi, da anni residente in Italia e fervente sostenitore del fascismo. Sembra che fu lui, nel 1928, a convincere il Duce a spedire in Giappone una colonna di origine romana proveniente da Pompei, come dono alla nazione. Sul retro venne aggiunta un’iscrizione, visibile ancora oggi.

Secondo altre versioni, la spedizione della colonna fu il risultato di un pasticcio mediatico: Shimoi avrebbe comunicato a un sindaco giapponese l’intenzione di Mussolini di inviare un dono, e la notizia sarebbe rimbalzata sulla stampa nipponica prima che il governo fascista avesse preso una decisione. Per non fare una brutta figura internazionale, il Ministero degli Esteri italiano sarebbe stato quindi costretto a inviare la colonna annunciata.

Alcuni anni dopo, nel 1935, anche i nazisti spedirono un dono commemorativo.

Monumenti contesi

Dopo la guerra, gli americani ordinarono la distruzione del monumento tedesco e la cancellazione dell’iscrizione fascista sulla colonna italiana. I giapponesi obbedirono solo in parte: eliminarono l’iscrizione sulla colonna di Pompei ma nascosero il cimelio tedesco. Negli anni Cinquanta, finita l’occupazione americana, l’iscrizione italica fu ripristinata e il monumento tedesco rimesso al suo posto, intatto.

Oggi, i doni di Mussolini e Hitler si trovano ancora sul sito dove avvenne il suicidio dei giovani samurai del Byakkotai.