Cronaca del rogo di Enryaku-ji

Oggi affrontiamo un tema delicato del mondo dei samurai: la violenza.

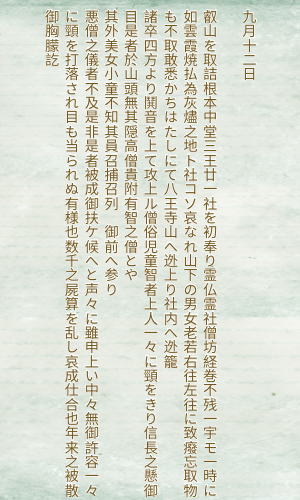

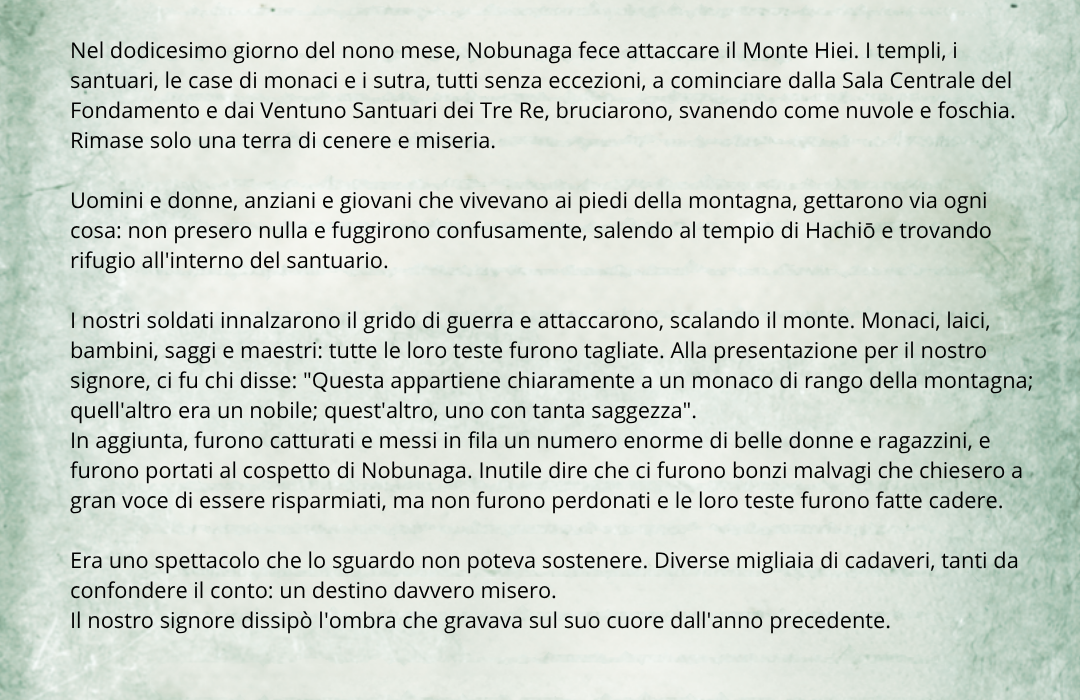

L’estratto proviene dallo Shinchō Kōki – “Cronache del Grande Nobunaga”, come lo traduco nelle mie produzioni. Ōta Gyūichi, l’autore, racconta la vita del suo signore basandosi su documenti coevi e testimonianze dirette.

Qui leggiamo l'episodio del rogo di Enryaku-ji sul Monte Hiei.

A ordinare l’attacco è Oda Nobunaga. I monaci avevano osato sfidarlo: avevano ospitato i suoi nemici e rifiutato di consegnarli. Nobunaga fu costretto a ritirarsi, ma tornò l’anno dopo. Con un solo obiettivo: la punizione.

L’esercito sale sul monte, uccidendo o schiavizzando. Monaci, donne, bambini. Nessuno è risparmiato.

Davanti a Nobunaga, le teste mozzate vengono mostrate e commentate: il valore dei caduti non sta nella resistenza che hanno opposto, ma nel rango e la sapienza che ostentavano.

Il cronista, Ōta Gyūichi, descrive la scena con una calma glaciale: “diverse migliaia di cadaveri, tanti da confondere il conto”. Le vittime sono "bonzi malvagi", e il loro destino è "davvero misero". Nessuna compassione. Nessun rimorso.

Resta solo il sollievo del vincitore: consegnando i templi di Enryaku-ji alle fiamme, Nobunaga "dissipò l'ombra che gravava sul suo cuore”.

Fonti come questa ci ricordano che il bushidō, così come lo intendiamo oggi, è una novità successiva. Per i samurai, nell'era delle guerre la vendetta era un valore, e la pietà un sentimento da disprezzare.

E leggendo simili pagine, ci ritroviamo immersi nel gelo e nella desolazione di un mondo in cui la legge era succube della violenza.